土地の強度を調べる「地盤調査」。地盤調査は法律で実質義務化されており、賃貸住宅を新築する場合も例外ではありません。地盤調査の必要性や方法、費用相場をはじめ、もし地盤調査で地盤が弱いと分かったときにどうすればいいのかをまとめました。

いまさら聞けない!

アパート経営の疑問を解消

自己資金、利益、空室対策…

アパート経営によくある不安と解決策をまとめました。

今なら無料で、メールにてお届けします。

地盤調査とは

地盤調査の目的と重要性

いくら頑丈な建物を建てても、その土地の地盤が弱ければ安全とはいえません。地盤が弱いままに建物を建ててしまうと地震の時に液状化したり、建物の重さに耐えられず徐々に傾くなどの危険性が生じます。

地盤の強さは見ただけでは判断できないため、専用の機械を使って専門業者が調べる必要があります。それにあたるのが地盤調査で、2000(平成12)年の建築基準法の改正や「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、実質的に義務付けられました。

“実質的に”というのは品確法で、建築した住宅に瑕疵(設計ミスや欠陥など)があった場合に、住宅事業者は10年間の補修・損害賠償を負う「住宅瑕疵担保責任」が課されるようになったことによります。

住宅瑕疵担保責任を果たすための瑕疵担保保険への加入には、地盤調査報告書またはそれに代わる書類の提出が求められるため、地盤調査が必要なのです。

地盤調査を実施するタイミング

新築建設時

建物を新築するときの地盤調査は、建築基準法施行令の第三十八条と第九十三条によって定められています。第九十三条は次のような条文です。

第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。

また、前項のとおり瑕疵担保保険の加入条件としても地盤調査結果が求められるため、新築建設前には地盤調査が必要となります。

土地購入時

売主となる土地所有者が以前に地盤調査を行っていた場合、その報告書を見せてもらえるケースがあります。

地盤調査が実施されていない場合も、売買契約が成立するまでは売主の許可を得ずに地盤調査を行うことはできません。許可が得られたとしても後々のトラブルを避けるため、調査やその後の地盤改良にかかる費用についてしっかり取り決めをしておきましょう。

リフォームや増築時

2000年に実質義務化された地盤調査ですが、それ以前の建築では実施されていないことがあります。間取り変更をともなうような大規模リフォームや耐震改修、増築などによって建物の重量が増せば、土地が重さに耐えきれず、沈下したり傾いたりするリスクが出てきます。

また、耐震補強などを行う場合に必要な構造計算にも地盤調査の結果を用います。そのため、リフォームや増築時にも地盤調査を行う必要があるといえます。

自然災害後

近年、大規模な自然災害が増えています。地震による液状化はもちろん、豪雨などが引き起こす土砂災害のリスクを把握するには地盤調査が欠かせません。調査を行うことで、災害による建物の倒壊・損壊を防ぐ地盤改良などの対策を図ることができるためです。

地震による地殻変動、豪雨による雨水の浸透で地質が変わることもあり得ます。大きな災害の後には、地盤調査を実施しておくと安心です。

地盤調査の基本的な流れ

調査会社によって細かな違いはあるものの、地盤調査は次のような流れで進みます。

①依頼

地盤調査の依頼は一般的に不動産会社や建築会社(ハウスメーカーや工務店など)が行います。申し込みには周辺地図や配置図、建物プランの平面図、用途、重量などが分かる資料を揃える必要があります。

②現地調査

地盤調査の前に、実際に現地で周辺の土地の状況や作業環境の確認を行います。現地調査によってだいたいの地質を想定し、どのような方法でどの程度の調査を実施するかを決定します。

③工事内容と見積もりの確認

現地調査の結果をもとに、調査内容と見積もり、所要時間などが出てきますので、それを確認します。

④地盤調査

見積もりに問題がなければ地盤調査を実施します。調査にかかる時間は地盤調査の方法によって異なります。

⑤調査報告と、必要に応じて改良工事

地盤調査完了後に「地盤調査報告書」を受け取ります。調査の結果によって地盤改良が必要となった場合は、どのような方法で改良工事を行うかを検討します。改良工事については後の項で詳しく解説します。

地盤調査で調べる内容

地盤調査では地盤の強さを測るために、主に次のような内容を調べます。

○地盤構成・・・人為的に造った土地か、自然に形成された土地なのか

○地盤支持力・・物理的な地盤の強さのことで、地盤が建物の荷重にどれくらい耐えられるか

○土質・・・・・どのような土や砂がどのように地盤を形成しているか、またその強さ

○地下水位・・・地下水までの深さを把握することによる、液状化の起こりやすさ

地盤調査の方法とそれぞれの特徴

建てる建物の構造や規模によって、必要とされる地盤の強さは異なります。そのため、地盤調査にはいくつか種類があります。

ボーリング調査

マンションなど大型の建築物を建てるときに用いられる方法で、地面に穴をあけて1mごとに地盤の硬さを測定します。何十メートルも深く掘り進めることができますが、広い調査スペースが必要でコストも最も高くなります。

スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)

以前は「スウェーデン式サウンディング試験」と呼ばれていました。地面にスクリュー状の鉄の棒(ロッド)を差し込み、地盤の状況を連続して測定します。一般的な戸建て住宅の建築前に採用されることが多く、敷地内の複数箇所で行います。

平板載荷試験

地面に穴をあけずに、建物の基礎に見立てた荷重をかけて沈下量を測定する方法です。直接的に地盤支持力を把握できますが、土質などは確認できないほか、重機を使用するため重機の入れるスペースが必要となります。

表面波探査法

地面に振動機と受信機を設置し、振動の伝わり方をコンピューター解析して地盤の強度を評価する方法です。地面に穴を掘らず、調査スペースも小さくて済みます。

地盤調査の費用と相場

調査種別による費用の違い

地盤調査の費用は敷地の大きさや建てる建物のプラン、調査方法によって変わります。ボーリング調査が最も高く20~30万円程度で、深く掘る場合は80万円程度になることも。

一般的な一戸建ての地盤調査を行った場合、スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)は5~15万円前後、平板載荷試験と表面波探査法は1カ所あたり8~12万円前後が相場となっています。

費用を抑えるポイント

地盤調査は方法によって費用が異なりますが、調査結果の後の地盤改良工事が必要になれば、大きな出費につながります。そのためにまず、地盤の強い土地を最初に選ぶことが全体の費用を抑えるための基本です。

地盤の強い土地を予測するためには、公表されている資料を確認する方法があります。

例えば、国土交通省が公開している国土地盤情報検索サイト「KuniJiban」には、河川のまわりを中心にボーリング調査を行った結果が無料公開されています。

過去の土地の利用状況については国土地理院が古地図や航空写真を公開していますので、参考にしてみましょう。

一般的には、標高の低い場所や周辺に水を含む土地が多いエリアは避けたほうが無難といわれています。

さらに、複数の調査会社に調査を依頼することでより正確な地盤の状況が把握でき、結果的に改良工事の費用が抑えられることもあります。

期間とその影響

地盤調査の結果は調査から1週間以内に出ますが、調査にかかる期間は調査方法によって異なります。表面波探査法は2〜3時間程度、スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)は半日~1日程度で終わりますが、ボーリング調査は数日かかることもあります。

全体の工期にもかかわるため、あらかじめ余裕をもって地盤調査の期間を設けておきましょう。

地盤調査報告書の見方

地盤調査が終わると地盤調査報告書を受け取ります。報告書には専門用語が多いため、ある程度把握しておくとよいでしょう。地盤改良が必要になったときもその方法が妥当かどうか判断したり、地盤調査結果に対して第三者のセカンドオピニオンを求めたりする場合の根拠となります。

調査結果の基本的な読み方と知っておきたい専門用語

最も一般的なスクリューウエイト貫入試験(SWS試験)の場合、調査結果では以下のような項目が表示されています。

スクリューウエイト貫入試験では、地面にスクリュー状の鉄の棒(ロッド)を差し込み(貫入と言います)、25cmごとに要する錘(おもり)の荷重とハンドルの回転数で地盤の強度を測定します。

・貫入深さ

地表からの深度を指しており、0.25m(25cm)単位で区切られています。

・荷重(Wsw)

ロッドを貫入するためにかけた荷重の大きさを指し、0.25(KN)であれば25kgの荷重を意味します。5、15、25、50、75、100kgと段階的に荷重をかけますが、75kg以下の層が多めだと地盤が柔らかいと判断できます。

・半回転数(Na)

ハンドルの回転数を180度(半回転)で1回とカウントします。ロッドが錘の荷重だけで沈まないときに、25cm貫入させるために必要な半回転数で地盤の固さを測定します。ここが「0」の場合は錘の荷重だけで沈む「自沈層」と呼ばれる柔らかい地盤となります。

・1mあたりの半回数(Nsw)

半回転数を1mあたりに換算したものです。グラフで表示され、グラフが長いほど強い地盤と判断できます。

・貫入状態

ロッドを貫入したときの状態を表現します。「ストン・スルスル・ジンワリ・ユックリ・打撃・打撃不能」などがあり、「ストン」の層が多めだと地盤が弱いという判断となります。

・換算N値

地盤の強度を表現した数値で、この値が大きいほど、地盤が強いことを示します。

・許容支持力

単位はKN/㎡で、KNは約100㎏です。1㎡あたり何トンの荷重に耐えられるかを表します。

地盤調査で問題が見つかったら?

地盤調査の結果、軟弱な地盤と分かった場合は地盤改良工事が必要となります。改良工事にもいくつか工法があり、建てたい建物の構造に必要な地盤強度によって選択します。

主な改良方法

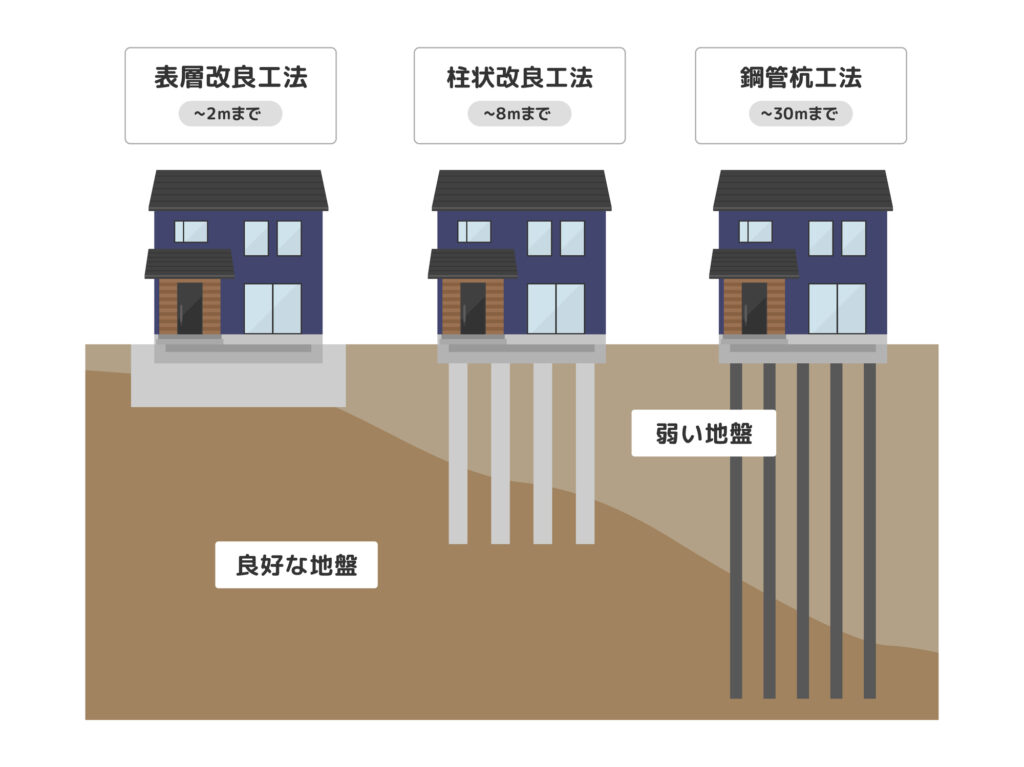

表層改良工法

地盤改良範囲が浅い地盤の場合に採用される方法です。地表から2m程度の土を掘り返して、セメント系固化材を混ぜて固めることで地盤を強化します。改良できる層が浅いため工期は他の工法より短く、コストも安くおさえられます。

柱状改良(深層混合処理)工法

この工法では、専用の機械で現地の土と撹拌しながら埋め込んでいくことで地中に柱状のセメント杭をつくり、地盤を強くします。軟弱地盤の深さが地中2~8mの場合に用いられます。

鋼管杭工法

鋼管を杭のように打ち込んで地盤を強化する方法で、地盤が弱く支持層(硬い地盤)が深い場合に用いるのが一般的です。深度30mほどまで施工可能で、さまざまな地盤や重い建物の建築にも適していますが、費用は最も高くなります。

杭基礎工法

地盤改良というよりは基礎工事の一種ですが、地盤が弱い場合に、深い層にある固い地盤に杭を打ち込むことで建物の安定性を保ちます。

地盤調査業者の選び方

信頼できる地盤調査業者の特徴

◎資格者が所属している

地盤調査には専門的な知識と技術力が求められます。地盤品質判定士のほか、宅地地盤調査主任、地質調査技士などの有資格者がいる会社を選ぶようにしましょう。

◎調査実績がある

会社のホームページや口コミなどを見て、調査実績と信頼性を確認しておくことも大切です。

◎担当者の対応がしっかりしている

調査方法についての丁寧な説明や、問合せに対する迅速なレスポンスは安心感にもつながります。

◎費用が適切である

予算内で地盤調査が可能かどうかを含め、費用が相場から大きく外れていないかどうかの確認も欠かせないポイントです。高ければ信頼性が高いという訳ではありませんが、あまりに安すぎると調査の品質を落としている可能性があります。

見積もりと契約時の注意点

ボーリング調査やスクリューウエイト貫入試験(SWS試験)など地面を掘る方法の地盤調査は、一般的に深いところまで調査するほど費用がかかります。

どの深さまで調査するかは、現地調査や近隣の過去データなどを参考に設定します。見積もりは他の会社より安い金額で出ていたものの、よく調べたら深さの想定が浅いため、というケースも。

実際調査を行ったときに、見積もりより深いところまで掘らないと正確なデータが分からない場合は追加金額が発生します。見積もりでは、表面上の金額だけでなく、必ず調査内容を確認するようにしましょう。

まとめ

地盤調査や地盤改良にはさまざまな方法があり、決して安くない費用がかかることが分かっていただけたと思います。地盤調査は安全にかかわる重要事項なので、必ず信頼できる調査会社を選びたいものです。

地盤調査を依頼するのは不動産会社や建築会社で、それぞれ長年依頼している地盤調査会社があることがほとんど。つまり、信頼できる会社をパートナーに選ぶことができれば、地盤調査も妥当な費用で、しっかりとした結果が望めるといえるでしょう。

セレ コーポレーションでは、土地有効活用のコンサルティングから始まり、構造部材の製造、検査、施工、アフターメンテナンスまで自社責任による一貫体制を確立しています。アパート専門メーカーとしての妥協のない品質管理や施工・検査体制は、安全性の基礎となる地盤調査においても例外ではありません。

地盤調査結果を受けての地盤改良、そしてその土地にふさわしいアパートプランの設計や建築、その後の管理に至るまで一貫してお任せいただけます。少しでも気になることがありましたらぜひご相談ください。

いまさら聞けない!

アパート経営の疑問を解消

自己資金、利益、空室対策…

アパート経営によくある不安と解決策をまとめました。

今なら無料で、メールにてお届けします。

< この記事の監修者 >

陣内 光成

株式会社セレ コーポレーション

執行役員

2002年、株式会社セレ コーポレーションに入社し、営業として多くのお客さまの相続対策・アパート経営に関与。2007年からは個人で新築アパートの経営を開始し、現在は4棟60室のアパートを保有。実体験に基づいた視点から、アパート経営における収支計画やリスク管理、長期的な資産形成について知見を有する。宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、AFPの資格を保有。